ウェンズデー2期楽しみーーー!!!

パラサイト 半地下の家族

韓国映画。韓国人って実の父母にも敬語使うんだな。

ものすごい格差社会を描いた笑えない話なのに、金持ちの騙されやすい奥さんを騙して、家族で豪邸に潜入していく様がコメディぽい。金があるから優しいんだよ、という言葉にはっとする。誰にでも優しく疑いを知らない奥さんは、金に困っていない精神的余裕からだろう。

寄生する家族と当然同じことを考え、地下シェルターに寄生する別の夫婦がいたという展開がゾッとしたけどよくできていた。家族以外の誰かの存在を敏感に感じとるのはやはり子供。立場を巡って貧乏人同士が争う様は、醜いし切ない。4年も地下にいたら気が狂うよな。

最後のパーティーは韓国っぽい派手な流血シーンで、目が覚めるようだった。救急車が遅いから自家用車で息子だけを助けようとし、血塗れで倒れる貧乏人の臭いに顔をしかめる金持ちが、すごく格差を現していたように思う。

ダンサー・イン・ザ・ダーク

悲劇。鬱映画。

主人公の女はだんだんと視力が衰え、じきに盲目となる。息子にもそれは遺伝しているため、息子の手術代のために毎日必死に働いている。工場では単調な機械の音をリズムにしてミュージカルの空想をするほどミュージカルを愛していた。

ミュージカルのサークルも視力のせいで役が演じられなくなっていき、機械を壊したことで工場もクビ。そんな折に、隣の家のクズすぎるポリスの男に貯めていた金を取られてしまい、殺すしかなくなる。一生懸命息子のためだけを思って頑張ってきたのに、浪費家と愛妻家の恵まれた悩みのせいで台無しだ。

裁判で死刑となり、死期が近づく時も、息子の目のことだけを思っていた。周りの友人が必死に助けようとしてくれるが、どれも駄目だった。

死刑台までの107歩をミュージカルの空想で歩き、首吊りの寸前まで、最後から2曲目を歌う。最後の曲を聞いたら幸せなミュージカルが終わってしまうから。

ミュージカルという心の支えがあったからどんな悲劇でも耐えられた、その女がもう悲劇そのもの。

ブレードランナー ファイナル・カット

9732 デッガードの部屋番。

最近、デトロイトビカムヒューマンというゲームの実況を見るのにハマり、数年ぶりにこの映画を見た。部屋の感じとかピアノなどの小物、捜査の感じ、多分モデルなんだろうなという登場人物など、映画からゲームへのオマージュに気づけた。

ユニコーンの夢だけがよくわからなかったが、フォークトカンプフ検査で動物について扱っていたので、動物でもなければロボットでもない中間の存在の比喩だろうか。

昔見た劇場公開版では、デッカードとレイチェルが車で逃亡するとこまであったが、ファイナル・カット版ではユニコーンの折り紙を手に取るところで終わる。劇場公開版ではデッカードは人間で間違い無いだろうけど、ファイナル・カット版ではデッカードはレプリカント?夢の内容は他人に知られていた。デッカードはレプリカントのブレードランナーだったのか。レイチェルが、テストを受けたことある?と質問してたし。

まじでコナーじゃん。

その他

バスキア

ジャン・ミシェル・バスキアのドキュメンタリー映画。並外れた才能によってたった4年で有名になり、金持ちになる。黒人差別に晒されることもある。ずっとタバコを吸っており、酒やドラッグを常習的にやっている。マウイ島に行きたがっていたが、最後はアイルランドで酒を飲みたいと言った。

仲が良かった同じくアーティストのアンディ・ウォーホルの死でジャンキーになり、27歳で死ぬ。

サーフィンの動画が度々出てくる。どういう意味だったんだろう。

バスキアの作品によく出てくる王冠については、閉じ込められた王子が気づいてもらうために鉄格子に王冠をぶつけた話となって出てきた。王子は見つからなかったが、音を聞いた人は美しさには気づいた。

鋼の錬金術師 シャンバラを征く者

わからん!なんか二次創作!

アニメオリジナルのストーリーを知っていれば分かるかもしれないが、漫画とは違う役どころのキャラに違和感しか感じることができず、始終ぽかんとしてた。ラースって誰だ。

公式の漫画のストーリーとは全く関係ない。世界大戦直前のドイツがパラレルワールドとして出てくる。ナチスとか出てきてなんかセンシティブ。最後はエドとアルがドイツにのこる。

正体

エンディングは「太陽」。

不運で口下手なだけの高校生が、死刑を言い渡されて、この先の人生で出来たはずのたくさんの事が奪われてしまうなんてあってはならない。

彼は人柄によって世論を動かし、無事無罪になったが、これって逆も起こりうるよね。

世間や利害関係者にとって真実なんてものはどうでも良くて、事件をどう解釈したら都合がいいかで考える。だって真実は本人にしかわからないから。やってないことの証明は悪魔の証明。

この映画からは、「疑われても真実を主張すれば信じてもらえる」とか、「日本の警察は腐っているので当てにするな」というメッセージじゃなくて、「見ている情報が真実とは限らないことを理解した上で何を信じるか決める」「何があっても誹謗中傷をしてはいけない」ということは学んだと思う。

ブレードランナー2049

主人公のジョーは、自分はレプリカントであるレイチェルと、デッカードの間に生まれた息子だと思っていたが、本当はそうではなく、ただ過去の記憶を植え付けられただけのアンドロイドだった。でも、最後のシーンで雪の中悲しみに暮れる姿は、すごく感情的で人間的だった。相手は実体のないホログラムAIだとしても、恋をしていた。レイチェルはすぐ殺すと言った蜂が手に止まっても見つめるだけ。人間になりたかったアンドロイド。

デッカードの本当の娘は、無菌室で生きる記憶クリエイターの女だった。

ところで、アナ・デ・アルマスかわいい。007とナイブズアウトにも出てたらしい。

エクス・マキナ

観るのは2回目。やっぱ怖いわ。

1回目観た時は、キョウコがアンドロイドである事実にびっくりしたり、あっさりとした殺人と、アンドロイドが街へ溶け込んでゆく恐怖にビビり散らかしていたが、今回は、部屋が綺麗だなとか、山奥の風景が綺麗だとか、これも伏線か、などと思いながら観た。

サーチエンジン(モデルはGoogleかな)の社長で、アンドロイドの女を従え、今は山奥の豪邸で隠居している、天才的な頭脳を持つ若い男、という設定が、デトロイトのカムスキーと酷似。

イグジット・スルー・ザ・ギフトショップ

ティエリーは何時でもどこでもカメラでビデオを撮ることが趣味な、服屋の平凡な男だった。やがて、ストリートアーティストを撮ることにハマり、ストリートアートの世界に入り込んでいく。バンクシーに出会い、彼の作品作りに協力することで友達になる。撮りためたフィルムで映画を作ってみろと言われ、作るが、バンクシーに言わせれば酷い悪趣味なものだった。

そこまでは良かったが、ティエリーは自分もアーティストとして成功したいと思い始め、MBW(ミスターブレインウォッシュ)を名乗り、今まで見てきたアーティストを真似て巨大な展覧会を企画する。宣伝は友達の有名アーティストに頼み、作品作りは雇った人にやらせ、プロデュースも下手。まさに虎の威を借る狐で、今まで地道に知名度を上げてきたアーティストを嘲笑うような大成功をした。

バンクシーはティエリーについて、「天才なのか、運なのか。アートはジョークなのかもしれないね」と皮肉った。

シザーハンズ

美女と野獣と、フランケンシュタインを合わせたような作品。人造人間なので、城で孤独に永遠に生きるのかな。好きな女の子を喜ばせようと、綺麗な彫刻を作り続ける様が切ない。

集合住宅というか、村の様子がドントウォーリーダーリンに似てた。同質なマジョリティー。

村とは画風が違う山の上の城で一人で暮らしていたエドワードは、お節介な化粧品宣伝おばさんによって下界の村に降りてくる。村人はびっくりするほど寛容にシザーハンズを受け入れ、植木カットやヘアカットなど長所を褒める。銃創とかと同じような障害程度にハサミを受け入れる。

しかし、手に凶器をぶら下げているので、だんだん周りと上手くいかなくなる。女の子を好きになり、その子の彼氏と痴情がもつれる。性欲ババアにレイプされそうになる。都合よく使われる。

博士は何を考えてシザーハンズにハサミの手を付けたんだろう。自分も相手も傷つけてしまうような、人を愛すことを禁じるようなギミックなんて酷いよ。

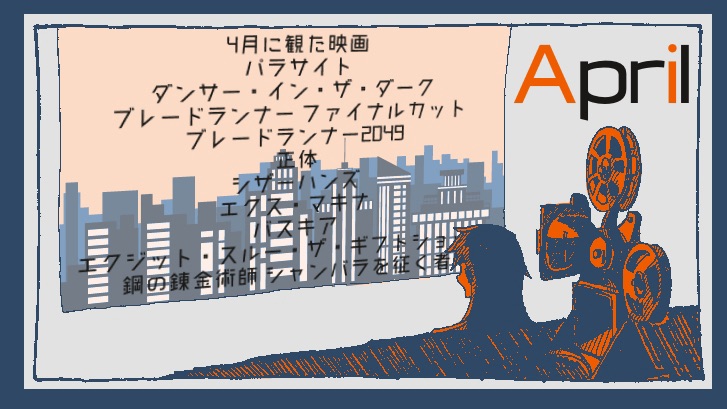

まとめ

映画10本。2度目以降の視聴の作品もあったが、なかなか良作に出会えたと思う。